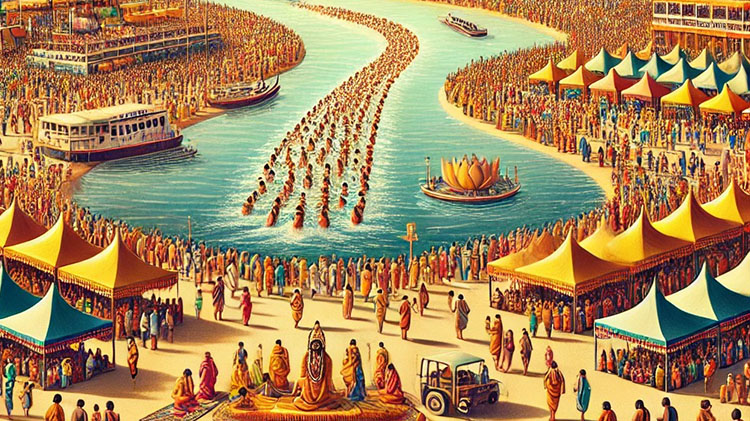

सामाजिक समरसता और राष्ट्रभाव का प्रतीक तीर्थयात्राएं

तीर्थ यात्रा पर्यटन नहीं होती और न मनोरंजन केलिये होती है। यह मानसिक, वैचारिक, सामाजिक और भावनात्मक सशक्तिकरण की यात्रा होती है। इसीलिए किसी तीर्थ क्षेत्र में सुविधा और असुविधा का तीर्थ यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य तीर्थ स्थल के दर्शन अथवा पवित्र जल में स्नान करना होता है।

तीर्थ यात्रा पर्यटन नहीं होती और न मनोरंजन केलिये होती है। यह मानसिक, वैचारिक, सामाजिक और भावनात्मक सशक्तिकरण की यात्रा होती है। इसीलिए किसी तीर्थ क्षेत्र में सुविधा और असुविधा का तीर्थ यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य तीर्थ स्थल के दर्शन अथवा पवित्र जल में स्नान करना होता है।

पिछले दिनों प्रयागराज महाकुंभ के बारे में दो समाचार आग की भाँति फैले। एक वहाँ भगदड़ होने से तीर्थ यात्रियों मौतों का, और दूसरा समाचार महाकुंभ पहुँचने वाले मार्गों पर लंबे लंबे जाम लगने का था। सामान्यतः पर्यटन यात्रा में किसी असुविधा होने या भगदड़ मचने का समाचार सुनकर लोग अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं लेकिन महाकुंभ जाने वाले यात्रियों पर इन दोनों बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और महाकुंभ में स्नान केलिये जाने वाले यात्रियों का वेग कम न हुआ। मानों कोई जन सैलाव उमड़ा था। यही बात तीर्थ यात्रा और पर्यटन यात्रा का अंतर स्पष्ट कर देती है।

तीर्थ यात्राएँ तो दुनियाँ की हर संस्कृति अथवा पंथ में होती हैं लेकिन तीर्थ स्थल किसी विशिष्ठ विभूति अथवा किसी घटना विशिष्ट से संबंधित होते हैं। भारत में भी कुछ तीर्थ स्थलों के बारे ऐसा है। लेकिन जो प्रमुख तीर्थक्षेत्र हैं उनमें ऐसा नहीं है। जैसे देवी उपासना के सभी शक्तिपीठ, सभी द्वादश शिवलिंग और चारों धाम जहाँ कुंभ आयोजित होते हैं।

अतीत में जहाँ तक दृष्टि जाती है, इन स्थलों की तीर्थ यात्राओं का विवरण मिलता है। ये सभी साधना, शिक्षा और अनुसंधान के केन्द्र रहे हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जीवन शैली और प्राथमिकताओं में तो अंतर आया है लेकिन तीर्थ यात्रा के भाव में कोई अंतर नहीं आया।

तीर्थयात्रा मनोरंजन केलिये नहीं, आत्मरंजन केलिये होती है। यह एक ऐसा भाव है जिसमें स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत लाभ हानि का गणित नहीं होता। यह आत्मबल की अभिवृद्धि केलिये होती है। भारतीय चिंतन केवल शरीर अथवा भौतिक आवश्यकता की पूर्ति तक सीमित नहीं है। इसमें संपूर्ण समष्टि और परमेष्ठी समाई हुई होती है। इस चिंतन की झलक दिनचर्या में भी मिलती है और समाज चिंतन में भी है। इसी भाव को सशक्त करने लिये ही तीर्थ यात्रा का प्रावधान किया गया जो आगे चलकर परंपरा बन गई।

तीर्थक्षेत्रों और स्थलों का चयन भी साधारण नहीं है। इनका निर्धारण भी गहन शोध और अनुसंधान के बाद हुआ। यह शोध सामाजिक और वैज्ञानिकता के साथ मनोवैज्ञानिक पर भी स्पष्ट झलकता है। स्नान अथवा दर्शन केलिये जो पर्व तिथियाँ निर्धारित की जातीं हैं उनमें अंतरिक्ष और ग्रहों की एक विशिष्ट स्थिति होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश परावर्तन का विशिष्ट प्रभाव होता है। जो व्यक्ति के अवचेतन ऊर्जा को जाग्रत करता है। इसी को हम आत्मशक्ति या आत्मबल कहते हैं। यही आत्मशक्ति व्यक्ति की कार्यक्षमता और गुणवत्ता दोनों की वृद्धि करती है। इसके साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अनूठा होता है।

आज साधन बहुत सुलभ हो गये। तीर्थों पर जाना सरल हो गया लेकिन एक समय था जब व्यक्ति सैकड़ों और हजारों मील की पदयात्रा करके तीर्थों पर पहुँचता था। भारत का भूगोल यद्यपि सिकुड़ गया है फिर भी वर्तमान स्वरूप में केरल से बद्रीनाथ की दूरी अथवा कन्याकुमारी से मानसरोवर की दूरी से यात्रा की कठिनता का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए परिवार जन तीर्थयात्रा के लिये भावभीनी विदाई दिया करते थे और लौटकर आये तीर्थयात्री का भव्य सत्कार किया करते थे।

तीर्थयात्रा से लौटना पुनर्जन्म माना जाता था। यह दोनों प्रकार से है। एक तो इतनी लंबी यात्रा करके सुरक्षित लौट आना भी पुनर्जन्म ही है। लेकिन दूसरा प्रकार अधिक महत्वपूर्ण है। वह तीर्थ यात्री के बाद रागद्वेष से मुक्त हो जाना है। तीर्थ यात्रा के बाद व्यक्ति की केन्द्रीभूत चेतना अंतरिक्ष की ऊर्जा से जुड़ जाती है। यदि आध्यात्म की भाषा में कहें तो वह जीवन के छल प्रपंच से दूर परमात्मा से जुड़ जाता है। इसीलिए तीर्थ यात्रा के बाद व्यक्ति के आकलन, अनुमान सटीक होते हैं।

आत्मशक्ति की अभिवृद्धि कारक

तीर्थयात्रा के बाद व्यक्ति का आत्मबल कैसै बढ़ता है, इसे समझने केलिये हमें मनुष्य के दृश्यमान और अदृश्यमान दोनों स्वरूप को समझना होगा। व्यक्ति का दृश्यमान स्वरूप वह है जिसे देखा जा सकता है, जैसे चेहरा, शरीर के विभिन्न अंग, डाॅक्टर माँस मज्जा, लीवर, किडनी भी देख सकता है। लेकिन व्यक्ति मन, विचार, वृत्ति और बुद्धि को नहीं देखा जा सकता। यह व्यक्ति का अदृश्यमान स्वरूप होता है।

शरीर को अन्न से, व्यायाम से सक्रिय रखा जा सकता है। शरीर और इन्द्रियाँ सामान्यतः मन से संचालित होतीं हैं। कार्य संपन्नता केलिये मन की एकाग्रता आवश्यक होती है। मन उड़ना चाहता है, इतना ऊँचा कि आसमान भी पीछे छूट जाय, मन की उड़ान कयी बार वर्तमान और वास्तविकता से दूर होती है। यही बात असफलता का कारण बनती है। वर्तमान की चुनौती के अनुरूप मन की एकाग्रता केलिये आत्मशक्ति चाहिये जो मन को संतुलित करके यथार्थ की ओर मोड़ती है।

प्राणी में आत्मबल होता है लेकिन वह मन की उड़ान और उसके अनुरूप इन्द्रियों की सक्रियता से ढँक जाता है। इसके लिये मन को सीमित करके शरीर के पाँचों कोषों की संतुलित सक्रियता आवश्यक होती है। यही भाव है जो व्यक्ति को उसके निजत्व से उठकर समिष्ठि को ओर सोचने केलिये प्रेरित करता है। व्यक्ति के अदृश्यमान स्वरूप में यह प्रक्रिया तीर्थ यात्रा का विचार बनते ही आरंभ हो जाती है।

चूँकि तीर्थक्षेत्र मनोरंजन नहीं होता, सुविधा की गारंटी भी नहीं होती। इसीलिए मन शांत हो जाता है। यह आत्मबल जागरण केलिये आवश्यक है और यहीं से व्यष्टि से ऊपर उठकर समिष्ठि और परमेष्ठी का मार्ग आरंभ होता है। आत्मशक्ति ही व्यक्ति को संकल्पशील बनाती है जिससे वह असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है। व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा आरंभ करता है तो उसका मन तीर्थ क्षेत्र की ओर एकाग्र हो जाता है।

मन में अपने ईष्ट का स्मरण करता है अथवा प्रकट रूप से भजन गाता है या मंत्र जाप करता है। यह दोनों स्थिति उसे शरीर के सुख की चाहत, मान अपमान दोनों से परे करती हैं। यद्यपि यह घर में रहकर साधना अथवा योगाभ्यास से भी संभव है लेकिन इसके लिये उचित गुरु अथवा अभ्यास की आवश्यकता होती है जबकि तीर्थयात्रा में न शिक्षित होना आवश्यक है न गुरु अथवा गाइड। वस चलते चलते सब समन्वय बैठ जाता है। इसीलिए तीर्थ यात्रा से लौटना पुनर्जन्म माना गया।

जीवन शक्ति में भी वृद्धि

तीर्थयात्रा से व्यक्ति के आत्मबल के साथ जीवन व्यवहारिक प्रतिभा में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति की बौद्धिक शिक्षा विद्यालय में मिल जाती है। लेकिन यह विद्यालयीन शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती लेकिन तीर्थ यात्रा व्यक्ति एक सफल और प्रतिष्ठित व्यवहारिक नागरिक बनाती है। तीर्थक्षेत्र सुगम क्षेत्र में नहीं हैं ये दुर्गम क्षेत्रों में होते हैं। इतने दुर्गम कि आज साधन और सुविधा बढ़ने के साथ भी जाना सहज नहीं होता।

ऊँची नीची भूमि पर पैदल चलना, भोजन की विविधता और यात्रियों की भाषा और भूषा विविधता के साथ चलते हुये तीर्थयात्रा पूरी होती है। तीर्थ यात्रा में जो लोग साथ चल रहे होते हैं वे देश के विभिन्न भागों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से और अलग-अलग विधा के अनुभवी होते हैं। भोजन, भजन, भाषा की विविधता का यह तीर्थ भ्रमण व्यक्ति के अनुभव बढ़ाता है, धीर गंभीर बनाता है, स्मृतिकोष बढ़ाता है। इसके साथ सोचने की सीमा और शक्ति भी बढ़ती है।

जो तीर्थ यात्रा से लौटे हुये व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमता से समझा जा सकता है। तीर्थ यात्रा की एक विशेषता यह भी होती है कि लोग भले विविध क्षेत्र और भाषा-भूषा के हों, पर सबका ध्येय एक होता है, लक्ष्य एक है, और गंतव्य एक होता है। इसलिए सब एक दूसरे से परिचय करते हैं, बातें करते हैं, उनकी बात सुनते हैं अपनी सुनाते हैं। यह बातचीत सदैव गरिमामय होती है अधिकांश तीर्थयात्री अपनी पुरानी किसी तीर्थ यात्रा के अनुभव सुनाते हैं। ये अनुभव एक प्रकार से व्यक्ति के चेतन और अवचेतन दोनों को सकारात्मक और गरिमामय बनाते हैं।

बातचीत के साथ भजन कीर्तन होते हैं। ये सामूहिक भजन कीर्तन व्यक्ति में सामाजिक अपनत्व की भावना प्रगाढ़ करते हैं। यह विशैषता पर्यटन यात्रा में नहीं होती। पर्यटन यात्रा में व्यक्ति का उद्देश्य मनोरंजन होता है। किसी पर्यटन या दर्शनीय स्थल पर भले भीड़ हो लेकिन व्यक्ति एकाकी रहता है। किसी से कोई बात नहीं करता बल्कि आसपास वालोंको अपनी “सुपीरियरटी” दिखाना चाहता है। अपनी “प्राइवेसी मेनटेन” करता है। जबकि तीर्थयात्री सरल रहता है। सबसे जुड़कर चलना चाहता है।

पर्यटन यात्रा में भले मन प्रसन्न होता है पर व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। जबकि तीर्थ यात्रा में व्यक्तित्व का विकास होता है। विविधता का विकास होता है, सामूहिकता और समरसता की भावना बढ़ती है। तीर्थक्षेत्र में यात्री को जो साधक और संत मिलते हैं उनसे चर्चा होती है, तीर्थक्षेत्र में होने वाले प्रवचन सुनकर अथवा साधकों के समीप थोड़ी देर बैठने से भी व्यक्ति के भीतर विशिष्ट सकारात्मक भावों का संचार होता है।

सामाजिक समरसता और संपूर्ण राष्ट्रभाव

तीर्थयात्रा से व्यक्ति के आंतरिक और वाह्य विकास के साथ संपूर्ण भारत राष्ट्र के एकत्व और सामाजिक समरसता के दर्शन होते हैं। सामाजिक समरसता और एक राष्ट्रभाव के दर्शन किसी भी तीर्थक्षेत्र में किये जा सकते हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में पचास करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगा चुके हैं। सबने एक दूसरे का कंधा पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग करके डुबकी लगाई।

किसी ने किसी से जाति नहीं पूछी, अमीरी और गरीबी का भेद नहीं था, अधिकारी और सामान्य का भी भेद न था। सबकी एक ही पहचान “सनातनी हिन्दू”। भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई गांव नहीं जहाँ से लोग महाकुंभ न आये हों। महाकुंभ ही क्यों अयोध्या, काशी वैष्णोदेवी, बालाजी, रामेश्वरम्, द्वारिका, सोमनाथ, त्रिम्बेकेश्वरम् आदि सभी तीर्थों का स्वरूप एकसा है।

यही भारत का सच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप है। विभाजन के बीज तो आक्रांताओं ने बोये थे, वे भले आज सरकारी नियम प्रक्रिया में दिखते हों लेकिन समाज जीवन में उनकी झलक नहीं होती। इसका प्रमाण ये तीर्थ यात्राएँ हैं।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।