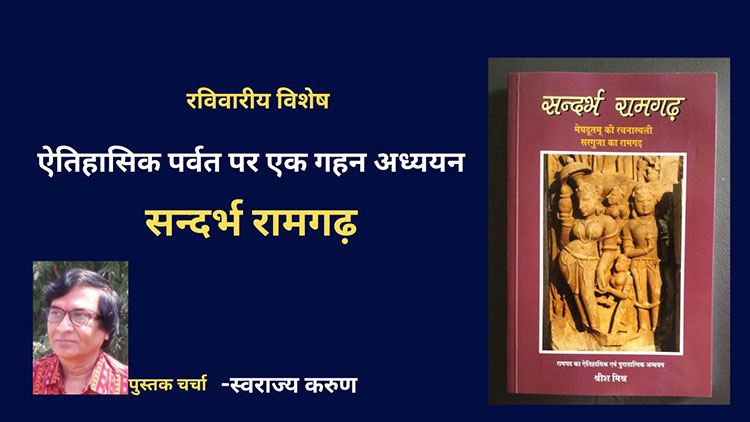

ऐतिहासिक पर्वत पर एक गहन अध्ययन : पुस्तक चर्चा

(ब्लॉगर एवं पत्रकार )

ऐतिहासिक महत्व के किसी भी स्थान विशेष के बारे में पुस्तक लिखना गंभीर चिंतन, मनन के साथ-साथ बहुत चुनौतीपूर्ण और श्रमसाध्य कार्य है, जिसे लेखक श्रीश मिश्रा ने सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया है। वे छत्तीसगढ़ के सरगुजा राजस्व संभाग और जिले के मुख्यालय अम्बिकापुर के निवासी हैं।

पिछले साल 2024 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘सन्दर्भ रामगढ़’ एक मूल्यवान दस्तावेज है, जो उनके पैंतीस वर्षों के गहन अध्ययन और विश्लेषण से सामने आया है। भारत के प्राचीन इतिहास, भारतीय पुरातत्व और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक है।

इस पुस्तक में उन्होंने वाल्मीकि रामायण, मनु स्मृति, महाभारत, रामचरित मानस सहित 188 पुस्तकों को भी संदर्भित किया है, जिनकी सूची अंत में दी गई है। लेखक के अनुसार यह पुस्तक सरगुजा के रामगढ़ का ऐतिहासिक और पुरातात्विक अध्ययन है।

रामगढ़ पर्वत सरगुजा जिले के तहसील और विकासखंड मुख्यालय उदयपुर के बहुत नज़दीक है। पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार समुद्र तल से इस पर्वत की ऊँचाई 3206 फीट और स्थानीय धरातल से 1300 फीट है। उदयपुर के कुछ पहले जजगा नामक गाँव से यह पहाड़ किसी बैठे हुए हाथी की तरह दिखाई देता है।

वनों की हरियाली के बीच यह पर्वत श्रीश जी के गृह जिले (सरगुजा) में ही स्थित है। शायद इसी वजह से ऐतिहासिक महत्व के इस पर्वत से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी है, जिसने उन्हें इस पर किताब लिखने के लिए प्रेरित किया।

पुस्तक में प्राचीन विषयों से संबंधित कई फोटोग्राफ्स भी हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में रामगढ़ पर्वत के पास रेणुका नदी के किनारे स्थित महेशपुर के पुरातत्विक मंदिर समूहों की भी सचित्र चर्चा की है।

छत्तीसगढ़ के ही एक अन्य वरिष्ठ लेखक और ब्लॉगर, रायपुर जिले के अभनपुर निवासी ललित शर्मा (Lalit Muni) की पुस्तक ‘सरगुजा का रामगढ़’ भी कुछ साल पहले प्रकाशित और चर्चित हुई थी। यह सचित्र पुस्तक भी पर्यटकों के लिए काफी सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक है। लेखक ललित शर्मा ने भी अध्ययन-भ्रमण के बाद इस पुस्तक की रचना की थी।

बहरहाल, दोनों सचित्र पुस्तकें किसी काल्पनिक टाइम मशीन की तरह अपने पाठकों को सुदूर अतीत में ले जाती हैं और इतिहास के अनेक चर्चित और अल्प-चर्चित पहलुओं की ओर आकर्षित करती हैं।

पुस्तक ‘सन्दर्भ रामगढ़’ के लेखक श्रीश मिश्र, तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग में बतौर अध्यापक वर्ष 1980 से 2019 तक 39 वर्षों की सुदीर्घ सेवाओं के बाद, जून 2019 में सरगुजा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल (लमगाँव) के प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस बीच ग्यारह वर्ष उन्होंने तत्कालीन बस्तर जिले के फरसगाँव (वर्तमान जिला – कोंडागाँव) के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में रसायन विज्ञान के व्याख्याता के तौर पर अपनी सेवाएँ दीं।

रामगढ़ पर बनाई नौ किश्तों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म

सरकारी नौकरी के दौरान जब कभी उन्हें अवसर और अवकाश मिला, उन्होंने रामगढ़ पर्वत के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका अध्ययन और विश्लेषण किया। श्रीश जी को प्रकृति, जीव-जंतुओं और विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों की फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण में विशेष दिलचस्पी है।

उन्होंने रामगढ़ पर्वत पर केंद्रित 9 किश्तों की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘रामगढ़ : एक खोज’ का भी निर्माण किया है। इस फिल्म के सभी एपिसोड यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। उन्होंने दूरदर्शन-01 और दूरदर्शन-02 के धारावाहिक ‘अर्थ मैटर्स (Earth Matters)’ के लिए भी 7 किश्तों का निर्माण किया है।

रामगढ़ के बारे में कुछ धारणाएँ तर्कसंगत नहीं

रामगढ़ के ऐतिहासिक और पुरातत्विक अध्ययन पर उनकी पुस्तक ‘सन्दर्भ रामगढ़’ एक सन्दर्भ ग्रंथ के रूप में वर्ष 2024 में प्रकाशित हुई है। वे स्वयं इसके प्रकाशक हैं। प्राचीन महत्व के अनेक चित्रों के साथ ₹350 मूल्य की उनकी यह पुस्तक 214 पृष्ठों की है, जो उदयपुर के पास स्थित रामगढ़ पर्वत से जुड़े विभिन्न तथ्यों पर आधारित है।

लेखक श्रीश मिश्र, रामगढ़ पर्वत को लेकर अब तक चली आ रही कुछ धारणाओं को तथ्यों और तर्कों के आधार पर तर्कसंगत नहीं मानते। वे छत्तीसगढ़ में श्रीराम वनगमन पथ को लेकर कुछ लेखकों की धारणाओं को भी अतार्किक मानते हैं। उन्होंने पुस्तक में इन सबका विश्लेषण करते हुए अपने नज़रिए से अपनी बातें लिखी हैं।

महाकवि कालिदास के ‘मेघदूतम्’ की रचना स्थली

लेकिन वे यह मानते हैं कि रामगढ़ पहाड़ भारत के सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास की साहित्यिक तपोभूमि है, जहाँ रहकर उन्होंने अपने कालजयी और लोकप्रिय संस्कृत महाकाव्य ‘मेघदूतम्’ की रचना की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ईसा पूर्व दूसरी सदी, यानी आज से लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है।

पर्वत में हैं कई गुफाएँ

रामगढ़ पर्वत में जोगीमाड़ा और सीताबेंगिरा सहित लक्ष्मण गुफा, वशिष्ठ गुफा, भरत गुफा, हनुमान (पार्वती) गुफा, काली गुफा, मुर्गी गोडारी, सिद्ध गुफा, दुर्गा गुफा, चन्दन माटी गुफा सहित कई अन्य गुफाएँ हैं। कुछ सुरंगें भी हैं।

सीताबेंगिरा और जोगीमाड़ा

इनमें से सीताबेंगिरा और जोगीमाड़ा नामक दो गुफाएँ विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। दोनों गुफाएँ अगल-बगल स्थित हैं। प्रचलित धारणा है कि भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ (सीताबेंगिरा) में भी बिताया था।

सीताबेंगिरा के बारे में पुस्तक बताती है कि स्थानीय बोली में ‘बेंगिरा’ (बइंगरा) का अर्थ रहने का कमरा होता है। अर्थात् ‘सीताबेंगिरा’ का मतलब हुआ सीता जी के रहने का कमरा। वहीं ‘जोगीमाड़ा’ का आशय है — जोगी यानी योगी (साधु) और माड़ा यानी (स्थानीय बोली में) रहने के लिए खोहनुमा स्थान।

इससे संकेत मिलता है कि यह गुफा योगियों के रहने के लिए थी। अंग्रेज़ी उच्चारण में ‘माड़ा’ शब्द ‘मारा’ हो गया, इसलिए कई लोग इसे ‘जोगीमारा’ भी कहते हैं। इस गुफा की छत पर उस ज़माने की चित्रकारी भी देखी जा सकती है।

श्रीश मिश्र के अनुसार, दोनों गुफाएँ छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम पर्वतीय गुफाएँ हैं। ये गुफाएँ विश्वविख्यात हैं। इनकी प्राचीनता का प्रमाण इनकी दीवारों पर उत्कीर्ण भित्तिलेख हैं।

पुरातत्वविदों ने इन गुफाओं का समय ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी सदी का बताया है। पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर ही लेखक ने ‘सन्दर्भ रामगढ़’ में अपना तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

पुस्तक में सीताबेंगिरा और जोगीमाड़ा गुफाओं की बनावट, लिपि और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को देखते हुए इन्हें मौर्यकालीन बौद्ध गुफाओं के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह भी लिखा गया है कि मौर्य काल में गुफाओं का निर्माण प्रारंभ हो गया था।

रामगढ़ और उसके आस-पास ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर दसवीं–ग्यारहवीं शताब्दी तक के पुरासाक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि इतिहास में कर्मबद्धता का अभाव है और बीच की अधिकांश कड़ियाँ विलुप्त हैं।

मूल्यवान गुफाओं की हालत चिंताजनक

लेकिन इन मूल्यवान प्राचीन गुफाओं की वर्तमान हालत पर लेखक ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है —

“इतनी महत्वपूर्ण गुफाओं का संरक्षण जिस तरह से होना चाहिए, वह दिखाई नहीं देता। जोगीमाड़ा की ब्राह्मी लिपि में सीमेंट लगा दिया गया है। छत की पेंटिंग्स लगभग समाप्ति की ओर हैं। छत में दरारें आ गई हैं और वह कभी भी गिर सकती है। जो भी बची-खुची पेंटिंग्स हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगी।

शरारती लोगों द्वारा रंग, कील आदि से विभिन्न प्रकार के नाम खोदे जा रहे हैं। आशंका है कि ये इन लिपियों को भी विकृत न कर दें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित राम वनगमन मार्ग का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जिन गुफाओं के कारण इस क्षेत्र की प्रसिद्धि है, वे ही अंतिम साँसें ले रही हैं। इनके संरक्षण की दिशा में प्रभावी प्रयास दिखाई नहीं देते।

राम वनगमन मार्ग परिपथ बन जाने के बाद पर्यटकों का दबाव बढ़ेगा। सभी कार्य शासन पर नहीं छोड़े जा सकते। स्थानीय स्तर से भी प्रयास होने चाहिए।”

यह कहते हुए लेखक श्रीश मिश्र ने अपनी पुस्तक में सरगुजा जिला पुरातत्व समिति (संघ) और क्षेत्र के जानकार लोगों व विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

यह नहीं थी प्राचीनतम नाट्यशाला

प्रचलित धारणाएँ तर्कसंगत नहीं होने के बाद भी इन गुफाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सीताबेंगिरा गुफा भरत मुनि की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में भी चर्चित है, लेकिन लेखक श्रीश मिश्र के अनुसार यह धारणा तर्कसंगत नहीं है। जोगीमाड़ा गुफा के एक शिलालेख का उल्लेख करते हुए कुछ लोग सुतनुका नामक देवदासी और रूपदक्ष नामक व्यक्ति की भी चर्चा करते हैं। पुस्तक ‘सन्दर्भ रामगढ़’ के लेखक इसे लेकर प्रचलित मान्यताओं का भी खंडन करते हैं। आलेख में आगे हम इन सबकी चर्चा करेंगे।

क्या वहाँ कवि सम्मेलन भी होते थे?

क्या ईसा पूर्व लगभग 2200 साल पहले सीताबेंगिरा गुफा में या उसके सामने रातों में कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे? वहाँ के शिलालेख से तो कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है। ‘सन्दर्भ रामगढ़’ के लेखक के अनुसार सीताबेंगिरा में पायी गई लिपि का वाचन अनेक विद्वानों ने किया है। इस गुफा की भित्ति लिपि को पुरातत्वविदों ने ब्राम्ही लिपि ही बताया है।

सबसे पहले डॉ. ब्लाश ने लिपि की पहली लाइन को पढ़ा —

“आदिपयंति हदयं। सभाव गरूकवयो।”

मई 1904 में ए. एम. बोयर द्वारा इसे और अधिक सटीकता के साथ पढ़ा गया। हालांकि वाक्य अधूरा लगता है —

“आदिपयंति हदयं / स(धा)व गरक(.)वयो एति तयं… दुले वसंतिया हि सावानूभूते कुदस ततं एवं अलंग(ता)”

विद्वानों ने इसका आशय निकाला कि —

“हृदय को दीप्तिमान करते हैं स्वभाव से महान ऐसे कविगण रात्रि में…”

(Archaeology of Indian Cave Theatre / H. L. Shukla)

महाकवि का रामगढ़ आगमन

कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुबेर की नगरी अलकापुरी से अपनी पत्नी विद्योत्मा द्वारा निष्कासित महाकवि ने इसी पहाड़ पर रहकर, आषाढ़ के उमड़ते-घुमड़ते बादलों को देखकर अपने कालजयी और लोकप्रिय संस्कृत महाकाव्य ‘मेघदूतम्’ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने स्वयं को विरह वेदना से पीड़ित यक्ष मानकर, मेघ को दूत बनाकर उसके माध्यम से अपनी प्रेयसी विद्योत्मा को संदेश भेजे हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कालिदास जी उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नौ रत्नों में से थे। किसी बात पर नाराज होकर सम्राट ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया तो उन्होंने एक साल इसी रामगढ़ (रामगिरि) पर्वत पर बिताया और इसी अवधि में उन्होंने ‘मेघदूतम्’ की रचना की।

पाँच दशकों से मनाया जा रहा रामगढ़ महोत्सव

कुछ विद्वान इसे ईसा पूर्व 200 की, यानी आज से लगभग 2200 वर्ष पुरानी घटना मानते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर वर्तमान युग में, अविभाजित मध्यप्रदेश के ज़माने से (वर्ष 1973 से) यहाँ शासन और जिला प्रशासन द्वारा ‘आषाढ़स्य प्रथम दिवसे’ शीर्षक के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं। इसे रामगढ़ महोत्सव भी कहा जाता है।

सुतनुका नहीं थी, शुतनुक था वह

श्रीश मिश्र अपनी पुस्तक ‘सन्दर्भ रामगढ़’ में इस पर्वत को महाकवि कालिदास के ‘मेघदूतम्’ की रचना स्थली तो मानते हैं, लेकिन जोगीमाड़ा गुफा के शिलालेख में ‘सुतनुका’ नामक देवदासी से जुड़ी प्रचलित धारणाओं को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।

ब्राम्ही लिपि के अध्ययन के आधार पर वे कहते हैं कि इस शिलालेख में ‘शुतनुक’ नामक किसी पुरुष का उल्लेख है, ‘सुतनुका’ नामक देवदासी का नहीं। उनका कहना है कि ब्राम्ही लिपि की पाँच पंक्तियों के इस शिलालेख की पाँचवीं पंक्ति में “देवदिने नम लुपदखे” लिखा हुआ है, जिसमें ‘शुतनुक’ को ही देवदीन के नाम से सम्बोधित किया गया है। पाँचवीं पंक्ति का अर्थ हुआ — “देवदीन नाम का रूपदक्ष या रूप का पारखी।”

लोक जीवन में देवीदीन, मातादीन आदि नाम रखने की परम्परा रही है। देवदीन को देव उपासक या देवता का ‘कृपापात्र’ भी कह सकते हैं। लेखक श्रीश मिश्र के अनुसार डॉ. एच. एल. शुक्ला इस शिलालेख की लिपि को ‘विशुद्ध मागधी’ बताते हैं। इसके मूल भावाशय को लेकर विद्वानों के अलग-अलग मत हैं।

डॉ. ब्लाश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक वर्ष 1903–04 में लिखा है —

“सुतनुका नाम की देवदासी के प्रति देवदीन रूपदक्ष प्रेमासक्त हुआ।”

भित्ति लिपि में सुतनुका, देवदार्शिक्य और देवदिने — मात्र इन तीन शब्दों को लेकर विद्वानों और लेखकों ने अपनी-अपनी बात रखी है। शब्दार्थों की व्याख्या नहीं की है। सुतनुका और देवदीन को लेकर बाकायदा प्रेमग्रंथ भी लिख डाले गये।

श्रीश मिश्र ने लिखा है —

“पूरी लिपि को सम्यक रूप से पढ़ें तो अर्थ निकलता है —

‘शुतनुक नाम का देव उपासक या देवता का सेवक। वह वेदसम्मत कार्य (अपने देवता की सेवा) उपरांत थक कर शैय्या पर है। देवदीन नाम का रूपदक्ष।’”

इस लिपि को किसने लिखा और किस सन्दर्भ में लिखा, यह तो लिखने वाला ही बता सकता है। हम केवल शब्दार्थ आधारित भावाशय ही निकाल सकते हैं। लिपि के वाक्यांश अधूरे हैं। बात संकेत में कही गई है, तारतम्यता नहीं है। अतः शब्दार्थ आधारित अर्थ ही निकाला जा सकता है।

आगे इसी सन्दर्भ में श्रीश मिश्र लिखते हैं —

“मेघदूतम् के यक्ष को इस लिपि से जोड़कर देखा जा सकता है। शुतनुक (यक्ष), जिसे देवदीन भी कहा गया है, वह रूपदक्ष (रूप का पारखी) अलकापुरी में रहने वाली प्रेयसी के सन्दर्भ में रूपदक्ष कहा गया है। अपने देवता कुबेर की उपासना पश्चात श्रान्त-क्लान्त शैया पर लेटा हुआ है।”

श्रीश जी लिखते हैं —

“इन तथ्यों के आधार पर इस संभावना को बल मिलता है कि यही वह रामगढ़ (रामगिरि) पर्वत है, जहाँ महाकवि कालिदास ने ‘मेघदूतम्’ की रचना की थी।”

प्राचीनतम नाट्यशाला नहीं होने के पक्ष में कुछ तथ्य और तर्क

पुस्तक के पृष्ठ 88 से 89 में लेखक श्रीश मिश्र ने जिन तथ्यों के आधार पर पुस्तक में बिंदुवार तर्क दिए हैं कि रामगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला नहीं थी, वे उन्हीं के शब्दों में यथावत इस प्रकार हैं —

(क) 1848 में कर्नल आउस्ले ने शिकार के दौरान सीताबेंगिरा और जोगीमाड़ा गुफाओं को प्रकाश में लाया था।

(ख) 1903–04 में पुरातत्वविद डॉ. ब्लाश ने सर्वप्रथम सीताबेंगिरा को 200 ई. पूर्व की नाट्यशाला होने का अनुमान व्यक्त किया था।

1973 में सरगुजा के कलेक्टर स्व. महेन्द्र कुमार दीक्षित और स्थानीय विद्वानों ने भरत मुनि की नाट्यशाला होने का एक शिलालेख सीताबेंगिरा के सामने स्थापित किया था। तब से प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में व्यापक तौर पर इसका प्रचार हुआ और इसी संदर्भ में ‘आषाढ़स्य प्रथम दिवसे’ नाम से कार्यक्रम आयोजित होने लगे।

डॉ. ब्लाश और स्थानीय विद्वानों ने किन गुण-धर्मों के आधार पर सीताबेंगिरा को नाट्यशाला माना है, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मात्र नाट्यशाला कह देना पर्याप्त नहीं हो सकता।

मैंने नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया और पाया कि नाट्यशास्त्र में वर्णित एक भी गुण सीताबेंगिरा में नहीं मिलता। मेरी दृष्टि में यह गुफा नाट्यशाला नहीं हो सकती। अपने कथन के पक्ष में प्रमाणस्वरूप कुछ बिंदु निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ —

-

डॉ. मनमोहन घोष द्वारा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसके अध्याय दो (Chapter Two: Description of Play House) के पृष्ठ 1–32 में नाट्यशाला के प्रकार, बनावट व विशेषताओं का विवरण दिया गया है। पुस्तक में कहीं भी Cave Play House का जिक्र नहीं मिलता।

-

सरगुजा स्टेट के तत्कालीन पारसी दीवान डी. डी. डाडी मास्टर की 1921 में प्रकाशित पुस्तक History of Surguja State में भी कहीं सीताबेंगिरा को नाट्यशाला नहीं कहा गया है। इसका उल्लेख गुफा के रूप में ही किया गया है।

-

नाट्यशास्त्र में प्रवेश और निर्गम द्वार की अवधारणा है। इस गुफा में निर्गम द्वार तो है ही नहीं।

-

नाट्यशाला के रूप में सामान्य जिज्ञासा का भी समाधान नहीं होता, जैसे — इसके केन्द्रीय कक्ष में इतना स्थान ही नहीं है कि चार–छः लोग खड़े होकर मंचन कर सकें।

-

केन्द्रीय कक्ष की ऊँचाई 6 फीट और अगल-बगल के कक्षों की ऊँचाई 5 से 5.5 फीट है। इस ऊँचाई में लम्बा व्यक्ति ठीक से खड़ा ही नहीं हो सकता, तो मंचन क्या करेगा?

-

कुछ लोगों ने एम्फीथिएटर की अवधारणा भी प्रस्तुत की है, जो हास्यास्पद है। इसके इर्द-गिर्द कहीं भी सोपानवत दर्शक दीर्घा नहीं है।

-

दर्शकों के बैठने का स्थान कहीं नहीं दिखता।

-

सीताबेंगिरा में उत्कीर्ण ब्राम्ही लिपि भी नाट्यशाला होना प्रमाणित नहीं करती। आदि-आदि।

अतः बिना तथ्यों के नाट्यशाला निरूपित करना शिक्षार्थियों और शोधार्थियों को अंधेरे में रखने के समान होगा।

1991 में जिला प्रशासन सरगुजा की ओर से पुस्तक ‘रेणुका’ प्रकाशित की गई थी। इसमें डॉ. ए. एन. राव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का एक लेख छपा था। अपने लेख में उन्होंने भी सीताबेंगिरा को नाट्यशाला नहीं माना है। उन्होंने लिखा है —

“वस्तुतः रामगढ़ की सीताबेंगिरा नाट्यशाला नहीं, बौद्ध कालीन गुफा है। नाट्यशाला की परिकल्पना भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित नाट्यमण्डपों के विवरण के आधार पर की गई है। यह अनुमान किया जाता है कि नाट्यशास्त्र की रचना के पूर्व पर्वतीय गुफाओं में नाट्य मंचन होता था। नाट्यशास्त्र के प्रकारों में इसे ‘विकृष्ट’ नामक नाट्यमण्डप से तुलना की गई है। विकृष्ट नाट्यमण्डप दो विभागों में विभाजित था — एक रंगकर्मियों के लिये, दूसरा प्रेक्षकों के लिये। इस प्रकार के नाट्यमण्डप दीवारों से घिरे होते थे, मण्डप धारण हेतु स्तंभ होते थे। सीताबेंगिरा के संदर्भ में दोनों बातें पूरी नहीं होतीं — रंगकर्मियों और प्रेक्षकों के लिये अलग-अलग विभाग नहीं हैं और मण्डप धारण हेतु स्तंभ भी नहीं हैं। यदि आप नाट्यशाला कहना ही चाहते हैं तो इस पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।”

रामगढ़ के इतिहास और पुरातत्व को लेकर विभिन्न विद्वानों के अनेक विचार हैं। श्रीश जी ने अपनी किताब ‘सन्दर्भ रामगढ़’ में यह भी दावा किया है कि इस पर्वत की गुफाओं में उत्कीर्ण ब्राम्ही लिपि की पहली बार व्याख्या की गई है।

बहरहाल, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्वत और उसकी गुफाओं पर केंद्रित श्रीश मिश्र की पुस्तक ‘सन्दर्भ रामगढ़’ पठनीय है और इसमें दिए गए सभी तथ्य और तर्क भी विचारणीय हैं।

आलेख — स्वराज्य करुण