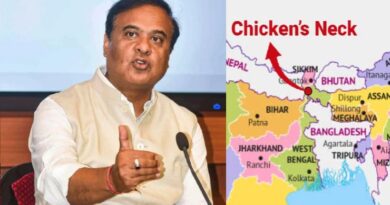

सुभाषचंद्र बोस बनाम नेहरू: संघीय योजना से आजाद हिंद फौज तक

पट्टाभि सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास में लिखा है कि कांग्रेस के उदारवादी युग में सत्ता के आकांक्षी लोगों के एक वर्ग ने इसके नेतृत्व में स्थान ग्रहण कर लिया था। इसी आधार पर उन्होंने ब्रिटिश शासन से लाभ के पद प्राप्त किए और अपना रसूख बढ़ाया। कांग्रेस के अंदर सत्ता साधक और आराधक नेताओं को संस्थागत रूप से जोड़ने के लिए 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में कुछ भारतीयों को मंत्री बनाया गया।

इन विभागों को “हस्तांतरित मंत्रालय” कहा गया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में सारे मंत्रालय भारतीय सदस्यों को दे दिए गए, जबकि शासन का प्रमुख गवर्नर बना रहा। इस व्यवस्था के तहत 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने सात प्रांतों में सरकार बनाई। उस समय सरकार प्रमुख को मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था।

1935 के अधिनियम में केंद्र स्तर पर कुछ मंत्रालय भारतीयों को देने की व्यवस्था की गई थी। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेसी मंत्री भी शामिल हुए थे। सुभाष बाबू का मानना था कि प्रांतों में तो सरकार बन गई है, जिसे अचानक हटाया नहीं जा सकता, पर केंद्र स्तर पर संघीय योजना के अंतर्गत कांग्रेसी नेताओं को मंत्री नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने का अर्थ होगा आधी-अधूरी सत्ता के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय जनता के शोषण में हिस्सेदारी और प्रत्यक्षता में भागीदार बनना।

कांग्रेस का सत्ता साधक खेमा पूरी तरह से तैयार था कि केंद्र में मंत्री पद पाने के लिए ब्रिटिश सरकार से वार्ता की जाए। तमिलनाडु के कांग्रेसी नेता सत्यमूर्ति ने कहा कि यह वार्ता निश्चित आकार ग्रहण कर चुकी है तथा मंत्रियों के नाम की सूची भी बन रही है। मंत्रिमंडल का निर्माण कांग्रेस अध्यक्ष के रोकने से रुकने वाला नहीं है।

इस काल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने गोखले इंस्टीट्यूट वाले संबोधन में संघीय योजना द्वारा सत्ता की हिस्सेदारी का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू भी संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता हिस्सेदारी का विरोध कर रहे थे, पर उनकी कार्यशैली में स्थिरता नहीं थी। कांग्रेस का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज हो, इसके लिए नेहरू ने सुभाष समेत अन्य युवा नेताओं के साथ सक्रिय रूप से वैचारिक आंदोलन चलाया था, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका 1930 में मिला तो उन्होंने सुभाष का साथ छोड़ दिया।

नेहरू कांग्रेस में अध्यक्ष थे, पर अपनी वर्किंग कमेटी में सुभाष को जगह नहीं दे पाए। इस प्रकरण में नेहरू को छूट दी जा सकती है सुभाष का साथ छोड़ने के लिए क्योंकि मोतीलाल जी का दबाव था कि जैसे-तैसे भी नेहरू को अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि उनका भविष्य आगे की राजनीति में सुरक्षित हो जाए। मोतीलाल जी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें अपने अंतिम दिन दिख रहे थे। पितृ भक्ति के कारण जवाहर ने सुभाष का साथ छोड़ा, ऐसा माना जा सकता है, पर संघीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर सत्ता की भागीदारी तय करने के मामले में यह छूट नहीं मिल सकती।

केंद्रीय स्तर पर सत्ता में हिस्सेदारी का आकार तय करने के लिए जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा पर गए। इसके आधिकारिक वर्णन उपलब्ध हैं, केवल सुनी-सुनाई बात नहीं है। 27 मई 1938 को उन्होंने इलाहाबाद में अखबारों को बयान दिया कि समय-समय पर मित्रों से मिलना चाहिए तथा उन्हें अपनी बेटी से भी मिलना है, इसलिए वे इंग्लैंड जा रहे हैं। 2 जून 1938 को उन्होंने मुंबई में यात्रा के पहले कहा कि कांग्रेस का अधिकार पाकर और कांग्रेस की ओर से यूरोप जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी—”उन्हें जो आशा और विश्वास सौंपा गया है, उसके योग्य साबित होंगे।”

जवाहरलाल नेहरू नवंबर 1938 तक इंग्लैंड और यूरोप के दौरे पर रहे। उन्होंने वर्किंग कमेटी के लिए एक लंबा नोट तैयार किया और वह अभी भी उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में वर्णित है कि मिलने वालों से उन्होंने संघ शासन तथा प्रांतीय स्वायत्तता पर बात की। इसी काम के लिए भूला भाई देसाई ने भी यात्रा की थी तथा यह छाप बनी थी कि अगर संघ योजना में थोड़े परिवर्तन कर दिए जाएं तो इसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। नेहरू ने रिपोर्ट के एक हिस्से में मंशा खुलेआम जाहिर की है—”विचार करेंगे कि क्या इससे हमारी शक्ति बढ़ती है, क्या यह हमें शक्तिशाली बनाएगा।”

इस वार्ता क्रम को आज की भाषा में ट्रैक-टू डिप्लोमेसी की तरह समझा जा सकता है, जब अधिकृत तौर पर वार्ता नहीं की जाती है। नेहरू को इंग्लैंड से लॉर्ड लोथियन ने भी वार्ता के लिए बुला रखा था। इसके अतिरिक्त उनसे मिलने वालों में लॉर्ड एटली, डाल्टन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, मॉरिसन, डेविड ग्रीनफील्ड, हेराल्ड लास्की तथा मॉर्गन प्रमुख थे। नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को 5 सितंबर वाली रिपोर्ट में लिखा कि सत्यमूर्ति और सुभाष के बीच में संघ शासन पर जो विवाद हुआ है, उससे बचा जाना चाहिए।

इंडिया ऑफिस वाले कार्ल हीथ की इच्छा थी कि गांधी जी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि योजना निष्कंटक रूप से पूर्ण हो सके। सुभाष चंद्र बोस ने तय कर लिया था कि संघ योजना को कार्यान्वित नहीं होने देना है, पर उनके अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह कैसे इसे रोक पाते। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए चुनाव लड़ा और जीता।

इस प्रसंग में जो राजनीतिक तनाव पैदा हुआ, उसके कारण संघ योजना से केंद्र में सत्ता प्राप्त करना संभव नहीं हो सका। जल्दी ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके कारण संघीय योजना की मार्फत केंद्र में सत्ता पाना असंभव हो गया। जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे क्योंकि इससे इंग्लैंड को असुविधा होती। वे इस समय इंग्लैंड से सहयोग करने के लिए इच्छुक थे। इस परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस का भारत से बाहर जाना और आजाद हिंद फौज का निर्माण करना बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

लेखक इतिहास के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर एवं सुभाषचंद्र बोस पर पीएचडी हैं।