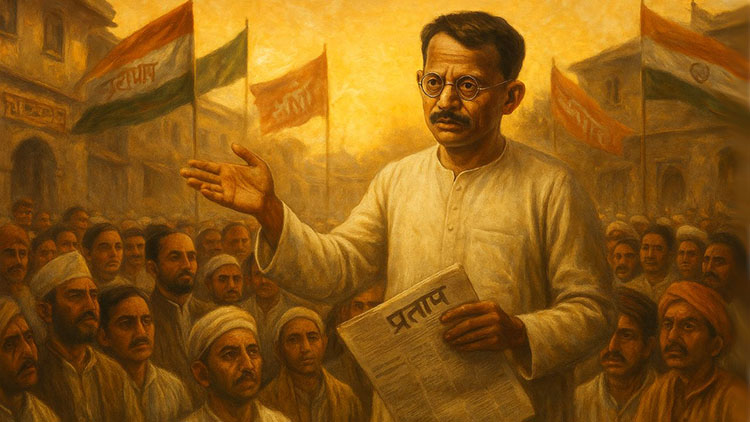

राष्ट्र, संस्कृति और समन्वय के अमर प्रहरी गणेश शंकर विद्यार्थी

सार्वजनिक जीवन या पत्रकारिता में ऐसे नाम विरले हैं जिनका व्यक्तित्व व्यापक हो और जो विभिन्न विचारों के बीच समन्वय स्थापित कर देश सेवा में निरंतर लगे रहे। क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी सब उन्हें अपना मानते हैं। वे स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में जहाँ स्वयं सक्रिय रहे, वहीं उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के अज्ञातवास की भी व्यवस्था की। विद्यार्थी जी पाँच बार जेल गए। वे राष्ट्र के लिए सामाजिक और साम्प्रदायिक एकता को आवश्यक मानते थे और कहते थे कि राष्ट्र का आधार समन्वय और सद्भाव है, लेकिन राष्ट्र संस्कृति सर्वोपरि होना चाहिए। वे सदैव इसी अभियान में लगे रहे और इसी अभियान में उनका बलिदान भी हुआ।

सार्वजनिक जीवन या पत्रकारिता में ऐसे नाम विरले हैं जिनका व्यक्तित्व व्यापक हो और जो विभिन्न विचारों के बीच समन्वय स्थापित कर देश सेवा में निरंतर लगे रहे। क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी सब उन्हें अपना मानते हैं। वे स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में जहाँ स्वयं सक्रिय रहे, वहीं उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के अज्ञातवास की भी व्यवस्था की। विद्यार्थी जी पाँच बार जेल गए। वे राष्ट्र के लिए सामाजिक और साम्प्रदायिक एकता को आवश्यक मानते थे और कहते थे कि राष्ट्र का आधार समन्वय और सद्भाव है, लेकिन राष्ट्र संस्कृति सर्वोपरि होना चाहिए। वे सदैव इसी अभियान में लगे रहे और इसी अभियान में उनका बलिदान भी हुआ।

जन्म और परिवार

गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता जयनारायण श्रीवास्तव यद्यपि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के निवासी थे, परंतु मध्यप्रदेश के मुंगावली में आकर बस गए थे। यहाँ वे प्रधान अध्यापक रहे और मुंगावली को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। मुंगावली, अशोकनगर जिले के अंतर्गत एक तहसील मुख्यालय है।

गर्भावस्था में उनकी माता गोमती देवी मुंगावली से अपने मायके प्रयागराज चली गई थीं और वहीं विद्यार्थी जी का जन्म हुआ। नानी गंगा देवी गणेश जी की भक्त थीं और नानाजी शिवजी के, इसलिए ननिहाल में ही उनका नामकरण हुआ और उनका नाम “गणेश शंकर” रखा गया।

शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में ननिहाल प्रतिष्ठित था, इस कारण विद्यार्थी परिवार की निकटता प्रयागराज के नेहरू परिवार से भी थी और प्रेम नारायण श्रीवास्तव परिवार से रिश्तेदारी भी थी — प्रेम नारायण जी अर्थात अमिताभ बच्चन के दादाश्री। विद्यार्थी जी की मित्रता बचपन से पं. जवाहरलाल नेहरू से हुई, जो जीवन भर बनी रही। यह मित्रता उनकी पत्रकारिता और प्रखर राष्ट्रभावना के अभियान में कभी बाधा नहीं बनी।

उनके संबंध कितने गहरे थे, इसका प्रमाण यह है कि विद्यार्थी जी के विरुद्ध लगाए गए एक मानहानि मुकदमे में गवाही देने के लिए स्वयं पं. नेहरू अदालत तक गए थे। यद्यपि न्यायाधीश ने गवाही के तथ्य को शंकित माना और विद्यार्थी जी को सजा सुना दी।

वे गांधी जी के भी प्रशंसक थे और उनके व्यक्तित्व को चमत्कारिक मानते थे, किंतु अंग्रेजों से तालमेल के पक्ष में नहीं थे। असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित किया, तो विद्यार्थी जी ने अपनी असहमति व्यक्त की और प्रताप समाचार पत्र में संपादकीय लिखा। उनका मत था कि खलीफा व्यवस्था का भारत से कोई संबंध नहीं; यदि इसका समर्थन करना है, तो वह आंदोलन अलग हो और भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन अलग। 1913 के बाद के उनके तमाम लेखों में पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान ही दिखाई देता है — वही नारा जो लोकमान्य तिलक ने दिया था।

प्रारंभिक जीवन और पत्रकारिता में प्रवेश

विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के सान्निध्य में मुंगावली में हुई और उन्होंने 1905 में विदिशा नगर से मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए वे पुनः प्रयागराज लौटे और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ।

लेखन में रुचि उन्हें बचपन से थी। यह विधा उन्हें विरासत में मिली थी — पिता और नाना दोनों ही शिक्षा और साहित्य सृजन से जुड़े थे। सोलह वर्ष की आयु में उनकी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान वे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक- पत्रकार पं. सुंदरलाल और साहित्यकार पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। साहित्य में द्विवेदीजी को और पत्रकारिता में सुंदरलाल जी को वे अपना गुरु मानते थे।

उन्होंने सोलह वर्ष की आयु में आत्मोसर्जना नामक लघु उपन्यास भी लिखा था। प्रयागराज में उनकी रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं और वे कर्मयोगी पत्रिका के संपादकीय विभाग में सहयोगी बन गए। वे अपने नाम के आगे पारंपरिक उपनाम “श्रीवास्तव” के स्थान पर “विद्यार्थी” लिखते थे और कहते थे — “अभी मैं विद्यार्थी हूँ, इसलिए यही लिखता हूँ।”

1908 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कानपुर चले गए, जहाँ करेंसी ऑफिस में नौकरी की। तीस रुपये मासिक वेतन मिलने के बावजूद वे अध्ययन और लेखन में सक्रिय रहे। अंग्रेज अधिकारियों को उनका लेखन पसंद नहीं था, जिससे विवाद हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में उन्होंने एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया।

1911 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती पत्रिका में सहायक बन गए, जहाँ उन्होंने दो वर्ष कार्य किया।

9 नवम्बर 1913 को उन्होंने प्रताप नाम से अपनी पत्रिका आरंभ की। यह नाम उन्होंने महाराणा प्रताप के ओज और साहस के प्रतीक रूप में चुना। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने यह निर्णय लिया। उनके विचार में राष्ट्र का निर्माण महाराणा प्रताप जैसी संघर्षशीलता और समर्पण से ही संभव है। सात वर्ष बाद, 1920 में प्रताप को दैनिक बना दिया गया।

स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारी गतिविधियाँ

भारत की स्वतंत्रता और सार्वजनिक अभियान में ऐसा कोई नहीं था जो उनके नाम और निर्भीक लेखन से परिचित न हो। 1916 में लोकमान्य तिलक स्वयं उनके कार्यालय आए थे। विद्यार्थी जी एनी बेसेंट के होमरूल आंदोलन से भी जुड़े और नेहरू जी के आग्रह पर कांग्रेस के सदस्य बने।

1925 में वे कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष रहे और बाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने 1930 के सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल भी गए।

पत्रकारिता के साथ-साथ उन्होंने अपने प्रताप कार्यालय में एक गुप्त तहखाना बनवाया, जहाँ प्रतिबंधित साहित्य रखा जाता था और क्रांतिकारियों को शरण दी जाती थी।

उनके सहयोगी माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, जिनके कारण प्रताप की यात्रा अविरल बनी रही। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगतसिंह ने अपने अज्ञातवास के ढाई वर्ष विद्यार्थी जी के सान्निध्य में “बलवंत सिंह” नाम से गुजारे और प्रताप में काम किया। यही कारण था कि कानपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया।

विद्यार्थी जी के प्रेरणा से ही श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ ने “विश्व विजयी तिरंगा प्यारा” — झंडा गीत लिखा, और माखनलाल चतुर्वेदी ने “पुष्प की अभिलाषा”। ये दोनों गीत सबसे पहले प्रताप में प्रकाशित हुए। विद्यार्थी जी के प्रयास से ही झंडा गीत कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया।

उन्होंने ही क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान की कब्र बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिन्हें 1927 में फैजाबाद जेल में फाँसी दी गई थी।

साम्प्रदायिक समन्वय के प्रयास में बलिदान

विद्यार्थी जी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी भाषाओं के जानकार थे। उनकी भाषा सरल, शुद्ध और मुहावरेदार थी। पत्रकारिता में इस शैली का आरंभ उन्होंने ही किया। भाषागत समन्वय केवल उनकी लेखनी में नहीं, जीवन में भी था। वे राष्ट्र और संस्कृति को व्यक्ति जीवन ही नहीं, बल्कि धर्म से भी ऊपर मानते थे।

25 मार्च 1931 को उन्होंने मात्र 41 वर्ष की आयु में प्राणों की आहुति दी। भगतसिंह को 23 मार्च को फाँसी दिए जाने के विरोध में देशभर में बंद का आह्वान हुआ था। लेकिन मुस्लिम लीग और कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया। 24 मार्च से कानपुर में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए।

विद्यार्थी जी को लगा कि वे दंगाइयों को समझा सकते हैं कि भगतसिंह का बलिदान धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए हुआ है। उनके सहयोगियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वे न रुके। वे समझाने के लिए दंगाइयों के बीच गए, लेकिन लौट न सके।

जब दंगा थमा, तब 29 मार्च को उनका शव अज्ञात शवों के ढेर में मिला। शरीर पर अमानुषिक अत्याचार के चिह्न थे। किसने प्रहार किया, किस गली में वे गिरे — यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।

गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन और बलिदान यह सिखाता है कि सच्चा पत्रकार केवल कलम का सिपाही नहीं होता, बल्कि वह सत्य, समन्वय और राष्ट्रहित के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है।